【敬神愛人】「偉大な小説家 岩野泡鳴の東北学院時代」(史資料センターWEBコラム)

2025年09月03日

2023年1月、東北学院大学卒業生の佐藤厚志さんの作品が芥川龍之介賞を受賞したニュースは記憶に新しいことかと思います。東北学院は、およそ140年にも及ぶ長い歴史の中で、島崎藤村や押川春浪(しゅんろう)など、数多くの著作家を輩出してきました。その一人に、詩人・小説家・劇作家・評論家と幅広いジャンルで活躍し、評論家の河上徹太郎から「偉大な小説家」と高く評価された岩野泡鳴(ほうめい)という人物がいたことはご存じでしょうか?

一般に、泡鳴とその作品の知名度は決して高くはありません。しかし、「刹那主義」「発想」といった造語の創作や、小説中の出来事を特定の人物の視点から描く「一元描写」という手法の開拓を行ったことでも知られており、泡鳴の業績は今なお現代に息づいています。また、同時期に活躍した藤村らとともに日本自然主義文学の代表的な作家の一人だとする評価もあります。

18歳になったばかりの泡鳴が汽車に揺られて仙台にやってきたのは、東北本線の全線開通が間近に迫った1891(明治24)年1月下旬。同じ客室には、のちに東北学院神学部教授となる矢野猪三郎(いさぶろう)が偶然乗り合わせていました。泡鳴は、矢野が自分と同じく、当時はまだ仙台神学校と呼ばれていた東北学院に向かう途中であることを知ると、「人なつこく未知の私に自作の新体詩のノートを示して詠んできかせてくれ」たといいます。後世、矢野はこの時の泡鳴の印象について、「度の強い眼鏡を掛けた色の黒い彼の相貌(そうぼう)には所謂(いわゆる)詩人的なタイプは見られませんでした」と振り返っています。

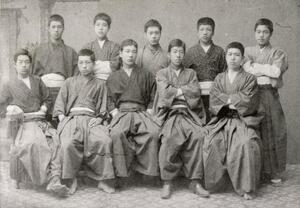

|

前列左から一人目が岩野泡鳴、後列左から二人目が矢野猪三郎

(1891(明治24)年6月撮影)

泡鳴の回想によれば、東北学院へは教師となるつもりで来たものの、押川方義院長の説得により、外国人宣教師の試験を受けて生徒にされてしまったのだといいます。しかし、実際には矢野とともに入試を受け、2月中旬には現在の高校1年生に相当する「本科第一年級」への入学が認められています。現存する資料を見る限り、泡鳴が教師として採用されることを望んだ形跡は確認できません。当時の泡鳴にとって、自立して文学の研究ができる環境があれば十分であり、自身の立場にはあまりこだわらなかったようです。

また、泡鳴は当時の授業態度について、試験はさほど重要視されていない時代だったので、出席しないこともあったと豪語しています。一方で、残されている成績表を確認すると、戯曲の執筆・出版活動に専念していたといわれる1893(明治26)年6月から11月までの期間を除き、授業の欠席回数はほかの生徒と比べて目立ったものではなく、試験を放棄した形跡もほとんどありません。試験に出なかったというのも、この時期の事実を大幅に脚色したのかもしれません。

入学以来、課外活動である文学会で主導的な立場にあった泡鳴でしたが、同年12月上旬頃に上京し、東北学院での生活を約2年9か月で終えます。従来、泡鳴は劇作家を志し、届出を出さないまま東北学院を去ったために除籍処分となったと考えられていました。しかし近年、東北学院の最高意思決定機関である理事局の記録に、泡鳴が「家政ノ都合ニ依リ、退校セル」と記されていることが分かりました。つまり泡鳴は自主退学していたのです。

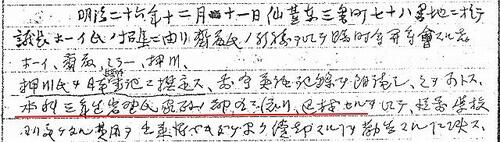

|

岩野泡鳴の退校記事

(『仙台神学校及東北学院理事局記録』1893(明治26)年12月11日条)

矢野にとって東北学院時代の泡鳴は、「押川先生と対等に論談する程」「非常に自信力の強い自主性の富んだ男」で「何事にも一口、挿(さしはさ)む性質の男」、そして「内容のある自信力と烈々たる勉強心は実に敬服に値する」人物だったといいます。のちに泡鳴自身は「第二の故郷」仙台で暮らした頃を「煩悶(はんもん)の時代」と表現しています。確かに仙台では多感な時期を送ったようですが、いささか感傷的側面を誇張したものなのかもしれません。